“到细胞膜城下还有条河,怎么办?”

MLKL分子们正着急着,

突然看到河上有拼成的木块。

四人以上一组,

踩好四块以上木块组合成的木筏,

就能有机会过河,

来到细胞膜城下……

不要以为这是游戏里设置的各种关卡通关,这是厦大科学家们今年一项重要科研成果的漫画示意图。

今年,中国科学院院士、厦门大学教授韩家淮和厦门大学副教授陈鑫团队借助单分子定位超分辨成像技术“随机光学重建显微镜(STORM)”,首次揭示了“坏死小体”在细胞中的组织结构特征及其对细胞死亡的决定作用,为人类相关疾病治疗干预提供了新思路。相关论文已在《自然·细胞生物学》上发表。

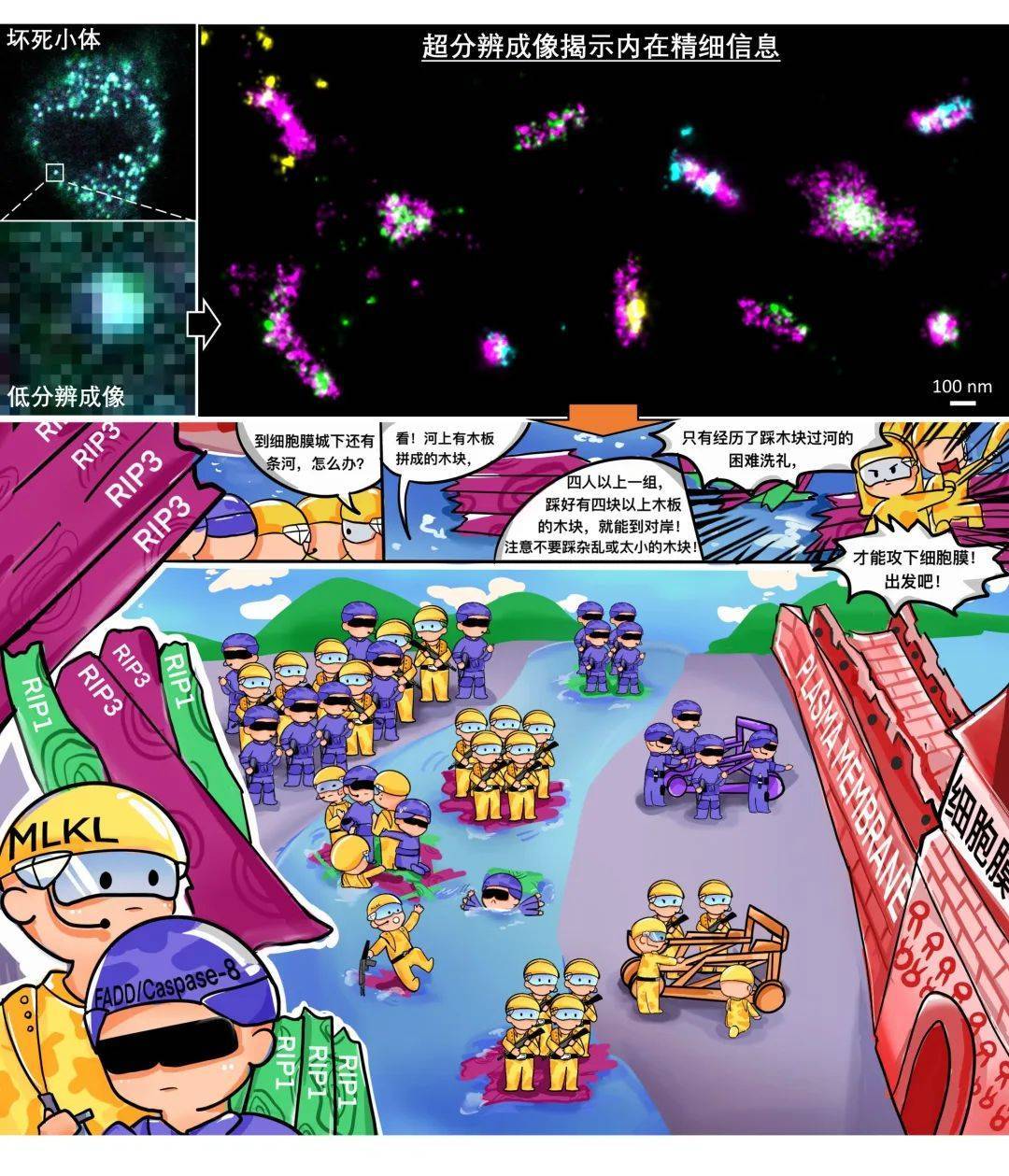

01超高分辨成像技术让推论眼见为实

众所周知,细胞是生命体的基本功能单元,尽管尺寸非常微小,但对于生命体的意义却无可替代。而决定细胞命运的关键一环是细胞的程序性死亡。在细胞程序性死亡中,有一种形式叫“坏死样凋亡”,起决定作用的一个重要信号处理枢纽就是“坏死小体”复合物。

“坏死小体”在死亡细胞中的结构究竟如何?“坏死小体”如何精准发力决定细胞死亡命运? 这些问题涉及到了多个核心分子(RIP1/RIP3/MLKL)的招募激活和信号放大/转变等复杂过程。由于细胞体尺寸非常微小,例如哺乳动物细胞一般在几十微米,要观察到其内部“坏死小体”的精准调控机制难度可想而知。

在此前的研究中,科学家曾借助常规共聚焦荧光显微镜,观察到细胞死亡过程会产生大小不等的“坏死小体”点状信号,提示了该信号枢纽很可能存在动态组装过程。但“坏死小体”在细胞中是如何精准处理复杂信号,进而决定细胞死亡的始终是一个未解的谜团。

韩家淮、陈鑫团队借助于近年来快速发展的超分辨成像技术,尝试了多种目前较成熟的技术流派,最终找到了精准观察“坏死小体”运行机制的利器——单分子定位超分辨成像技术(STORM)。

团队通过对STORM成像全流程进行细致优化,在生物样本上实现了优于常规共聚焦显微镜10倍以上的分辨率(13~18纳米定位精度)。这些技术的提升使许多原本看不见、看不清的研究对象变得清晰明朗,让原来靠推测得到的结论“眼见为实”。

02随机光学重建显微镜(STORM)发现坏死小体如何精准处理复杂信号

回到上述的漫画示意图,韩家淮、陈鑫团队成功观察到,死亡细胞中的“坏死小体”由初始点团样结构演化为直径约50纳米,长度约200~600纳米的规则棒状结构的组装模式,并且在该规则棒状结构中呈现出明显的由RIP1/RIP3组成的马赛克状分布。 当MLKL四人成团,找到四块以上RIP3木块,就能越过“坏死小体”河流,进而靶向细胞膜,导致细胞死亡发生。

“该结果在细胞原位揭示了关键信号枢纽纳米尺度上的组织特性及其对信号传递/放大/转换的贡献,为发展特异性抑制程序性细胞死亡的干预手段提供潜在的切入点,希望我们的发现能够对神经退行性疾病(帕金森病、多发性硬化症等)、病原菌感染性疾病(脓毒症等)的临床应对和治疗有所帮助。”韩家淮院士介绍。

03超高分辨成像技术有望解析更多生物大分子复合物

细胞内数量众多的生物大分子复合物都是控制生命活动的核心功能枢纽,如DNA复制/转录起始复合物和细胞器膜上的各类转运复合物等。现代生物学的理论基石——细胞学说诞生至今已近两百年,但人类始终无法彻底解析任一细胞在稳态/应激条件下的分子水平精细结构,自然也无法随心所欲地改造/控制细胞,实现保障人类健康和社会进步的宏伟目标。

目前单颗粒冷冻电镜技术是解析蛋白质结构的利器,但面对细胞内结构巨大、成分复杂、高度异质的功能复合物,其仍存在较明显局限性。韩家淮、陈鑫团队的工作证明了纳米尺度光学成像是解析此类大型生物大分子复合物的组织特征和功能模式的可行方案之一。

“细胞原位‘坏死小体’精细结构的成功观测,无疑加大了我们未来使用超分辨成像技术揭示更多生命内在规律的信心。”陈鑫说,未来随着前沿成像技术的进一步发展,如单纳米分辨精度显微镜、冷冻断层扫描技术等,人类终有一天将能够清晰地观察到时刻运转着的,神奇的生命内在规律。

04超高分辨率显微成像系统iSTORM预约试拍

前文中提及的STORM成像技术,目前已成功实现商用,有需要STORM成像技术进行实验研究的专家老师们,可预约试拍。 力显智能现已发布的超高分辨率显微成像系统 iSTORM,成功实现了光学显微镜对衍射极限的突破,使得在 20 nm的分辨率尺度上从事生物大分子的单分子定位与计数、亚细胞及超分子结构解析、生物大分子生物动力学等的研究成为现实,从而给生命科学、医学等领域带来重大突破 。

超高分辨率显微成像系统 iSTORM 具有 20 nm超高分辨率、3通道同时成像、3D同步拍摄、实时重构、2小时新手掌握 等特点,已实现活细胞单分子定位与计数,并提供荧光染料选择、样本制备、成像服务与实验方案整体解决方案, 以纳米级观测精度、高稳定性、广泛环境适用、快速成像、简易操作等优异特性,获得了超过50家科研小组和100多位科研人员的高度认可。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41556-022-00854-7

*部分内容来源中国生物技术网,侵权联系删除